デジタル版

JCKLニュースレター

タイムリー且つ皆様のお役に立つ情報発信を心掛け、毎月初旬にお届けいたします。

公使着任のご挨拶

在マレーシア日本国大使館 公使

KL日本人会 顧問

二瓶 大輔

初めまして、本年5月のはじめに着任しました二瓶大輔と申します。マレーシアに赴任することができたことをとても嬉しく思います。これからここで暮らし、皆様と一緒に過ごせることを、心から楽しみにしています。

思い起こせば、私が生まれて初めて飛行機に乗って、生まれて初めて外国の地を見たのが、ここクアラルンプールでした。乗っていた飛行機がトランジットしたというだけで、もう35年以上も前のことになりますが、一生忘れられない瞬間でした。

それからしばらく時が過ぎ、次にマレーシアの地を踏んだ時には、私は大きなバックパックを担いで、バンコクからマレー半島を縦断する列車の中にいました。タイとの国境近くの町で途中下車して、船でペナン島まで渡って一休みしたのを覚えています。

さらに時が過ぎ、あるときは東京から出張で来てプトラジャヤで会議に出席し、そこがマレーシアの行政首都だと初めて知りました。またあるときは、家族でコタキナバルを訪れ、青く美しい海で小さな魚たちと戯れました。

こうしてマレーシアは、私の人生のいくつかの場面で、忘れられない思い出となって心に深く刻まれています。インドネシアやフィリピンで勤務した後でこうしてマレーシアにやってきて、そうした国々との比較も、自分の中での楽しみのひとつです。

今も世界は国と国のいがみ合いで揺れており、この瞬間にも、悲しみで涙が止まない人がいることでしょう。そんな悲しみを乗り越えて、世界のあちこちで、子供たちが笑顔で町の広場を駆け回る、そんな日が近くきっと来るように、このマレーシアで暮らす私たちは、まずは私たちのすぐそばにいるマレーシアの人々との友情と親交を温めて、それを世界に広げていけたらいいなと思っています。皆様の日本人会での活動は、まさにこの世界の平和への営みに大きく貢献するものと確信しています。今後お世話になりますが、どうかよろしくお願い申し上げます。

2025年6月28日(土)午前10時半から、第61回年次総会が開催された。今回の参加者は70名(議決権数91)、委任状による議決権数164、総議決権数は255であった。

012024年度事業報告

総務委員会

- 会長、副会長、各委員長、顧問で構成した総務委員会を毎月理事会の1週間前に招集。委員会等からの提案事項を検討・審議し、その結果を理事会へ報告または上程した。各委員会間にまたがるような日本人会の運営上の課題や中長期の各種課題に対して議論を行い、必要に応じ継続的に審議するようにした。

- 理事会議事録を作成し、理事会の検討事項・審議内容を正確に記録した。

- その他

・2024年8月:アジア域内事務局長会議報告

・2024年12月:事務局長の契約更新(2026年3月迄)

・2025年2月:決裁基準の改定、掲示板ルールの改定、許認可・ライセンス一覧表の更新を審議

・2025年3月:チャリティ活動委員会の発足と婦人部会の廃止を審議。保険・非常時対応マニュアルの確認

規約関係及びセカンドホーム関係

決裁基準改定、掲示板ルール改定、会則21条婦人部会の廃止について検討

企画広報委員会

- 2024年8月:夏休み eスポーツ大会

- 2024年10月:第6回 秋の味覚を楽しむ会

- 2024年12月:クリスマス会

- 2025年3月:春休み eスポーツ大会

会員関係

偶数月に開催している「新規入会者の集い」は8月を除き5回開催

ニュースレター編集委員会

・毎月初旬にホームページへ掲載、E-mailにて会員へのお知らせを発信

・2ヶ月に1回ボランティア編集員を入れて編集会議を開催し、毎号の特集内容、その時期にあったコンテンツを検討、編集方針を決定。これに従い、取材活動、原稿作成を実施

財務委員会

- 定例理事会にて月次財務報告を行った。

- 2024年4月:AHAM Capitalの口座開設を承認

- 期末処理として、雑益の計上(143リンギ)を行った。2024年度は処理すべき不良債権は無し

- 2024年度の決算状況については別記

クラブハウス委員会

- 2024年7月:WIFI設備の追加更新

- 2024年8月:図書室カーペット交換

- 2024年12月:会館東側斜面点検実施。斜面の状態に問題は無いとの結果を確認

クラブハウス将来計画小委員会

2024年6月:2024年3月31日終了事業年度の決算では、約3万6千リンギの現金収支マイナスとなったことから、当小委員会で検討後、2024年度の新会館建設積立は行わないことを理事会に提案、承認を得た。2024年6月第60回年次総会で積立金見合いの定期預金残高が過年度の利息も含めて378万7千リンギとなっていることについて報告を行った。

店舗委員会

帝京日本語学院より返却された2部屋のうち、一部屋をあさひバケーションズへ追加賃貸

文化活動委員会スポーツ活動委員会

- 2025年3月末現在活動中の部・同好会の数は下記の通り。

(部・同好会の数)

25年3月末 部 同好会 合計 文化系 15 30 45 スポーツ系 11 9 20 - 2024年度日本語講座は、4月スタート分が1学期3クラス、2学期4クラス開講。今回より10月開講のコースをスタート。こちらは1学期・2学期共に2クラスずつの開講となった。

- 2024年9月:JFKL日本映画祭への広報協力

- 2024年10月:マラヤ大学「日本人家庭訪問実施」への協力

- 2024年11月:JFKL日本語スキットコンテストへの協力(審査員派遣)

- 文化活動関連イベント申請4件、スポーツ活動関連イベント申請5件、JSKL施設利用2件

学校委員会

KL日本人学校の園児・児童・生徒数の推移

児童・生徒数は回復基調も、速度は軟調。園児数も2023年度前半に約半年間、年少組を一時閉鎖した影響で伸び悩む。

2023~2024年度 園児・児童・生徒数の推移

| 年 月 | 幼稚部 | 小学部 | 中学部 | 合計 |

| 2023年4月 | 43 | 371 | 110 | 524 |

| 2024年3月 | 56 | 373 | 106 | 535 |

| 2024年4月 | 47 | 383 | 114 | 544 |

| 2025年3月 | 51 | 406 | 115 | 572 |

学校教育目標と教育の重点

2024年度は、従来と変わらず「たくましいからだ、ゆたかな心、優れた知性と国際性を備えた児童・生徒の育成」を掲げ、その実現に向けたビジョンとして2つの柱を中心に学校運営を進めた。まず、「目指す学校像」として「入ってよかった、通わせてよかった、勤めてよかったJSKL」を掲げ、児童・生徒、保護者、教職員のすべてにとって誇りとなる学校づくりを推進。

次に、「めざす子どもの姿」として、「元気で最後まで取り組める子」「誰にでもやさしくできる子」「夢を持って世界へはばたける子」の3つの目標を設定。これに基づき、日常の授業や学校行事、現地校との交流などを通じて、子どもたちの主体性や社会性、そして国際的な視野を育む教育活動を展開した。

教育活動

在外教育施設として、子どもや保護者の期待に応える学校づくり、魅力ある学校づくりを目指し、昨年度は以下の5つの重点項目に取り組んだ。

- ICT教育の充実

- 英語教育の充実

- 国際交流学習の実施

- 心の教育の充実

- イマージョンスイミング(IS)の充実

教職員にとって「勤めてよかったJSKL」の実現に向けては、教育課程の一部見直しや会議の精選、勤務時間の見直しなどを進めることで、教職員が本来の業務である子どもへの指導により多くの時間をかけられるよう、業務改善を推進した。

2024年度(令和6年度)経営状況児童生徒数の回復には時間を要すると想定し、授業料を改定して収入確保を図った。一方、幼稚部は教育省からの校納金改定認可が間に合わず保育料が改定できなかったが、学校全体としては黒字で着地することが出来た。

- 学校会計(小中学部)

年間平均児童生徒数は予想から上振れ(510名 前年比106%)で着地。支出は電気代高騰をインバーターAC導入で最小限に抑える等、収支改善に努めた。

保守保全に関しては、維持資金負担金を10%改定し、これを原資として年間を通じて積極的な老朽化対策工事を展開した。収入は概ね想定通りで着地、支出は春休み実施の大規模工事(校舎修繕、シロアリ対策、プール設備交換、PC購入等)の請求が4月にずれ込んだこと等から予算消化に遅れが生じた。 - 学校一般会計(幼稚部)

半年間の年少組閉鎖の影響を払拭できず、園児数は予想を下回った(49名 前年比99%)。支出は保育料改定が出来なかったことから赤字予算でスタートしたが、年度前半に想定外で教員1名が退職。年後半から他教員へ業務負担を招く一方で、教員1名分の固定費負担減等が支出を軽減した。 - 新校舎会計

2021年末より開始した校舎改修プロジェクトの工事が2024年初に完了、2025年3月には契約に従って工事瑕疵発生に備えた留保金の支払いも完了し同プロジェクトの全てが終了した。

教育施設管理委員会

- 2024年12月:帝京マレーシアとの基本契約(3年)の改定と更新(家賃の値上げ、2部屋の返却)

- 帝京マレーシアとの覚書更新(会館の使用に関する1年間の覚書)

福利厚生委員会

- はぐくみ会:10回開催

- 出産準備教室:6月、11月、2月の3回開催

- オンライン無料健康相談室(バラトよしみ先生):11回実施(1月を除く月1回)

- 2024年6月:ヘルストーク「良い肥満と悪い肥満」

日本人墓地維持管理委員会

〈主な活動〉

- 2024年9月21日:秋季慰霊祭

- 2025年1月:慰霊堂のブラインド交換(石破総理大臣訪問に合わせ)

- 2025年3月2日:春季慰霊祭

【日本からの主な訪問者】

-

2024年7月:公明党山口代表、自民党渡海政調会長

-

2024年8月:参議院重要事項調査団、参議院ODA調査団

-

2024年11月:高村外務政務官、防衛省統幕学校所属自衛官一行

-

2025年1月:石破総理大臣ご夫妻

-

2025年3月:海上自衛隊第一練習隊所属自衛官一行

ITシステム委員会

特に無し

盆踊り実行委員会(2024)

- 2024年7月20日(土)Kompleks Sukan Negara Shah Alam にて、第48回盆踊り大会を開催。 来場者数推定3万人。大きな事故などなく成功裏に終了

- 今回初めて観光省(MOTAC)の助成金を申請、5万リンギが入金された。

バザー実行委員会(2024)

- 2024年11月3日(日)第52回チャリティバザーをEastin Hotelにて開催。当日は来場者約800名。今回初めてEチケット制を導入した。

- バザー当日売上げ収益と会員からの現金ご寄付から次年度の会計監査費と税務申告費の積立金等を除いて、 約9万5千リンギを5ヶ所の福祉施設に寄付する提案をJCKL慈善基金に対し行った。

新年会実行委員会(2025)

- 2025年1月11日に第30回新年会を会館にて開催、約2,000名を超える参加者があったが、事故怪我 無く、無事終了した。駐車場には日本食を中心に12ブースを設置した。

海外安全担当

- マレーシア及び日本政府の発表、注意喚起や情報提供を行った。

婦人部かとれあ会

〈定期的なボランティア支援活動〉

-

下記2つの施設でのボランティア活動を継続

ブキナナス身障者施設

PJスパスティックセンター -

2024年11月3日、第52回日本人会チャリティバザーをEastin Hotelで開催

また同バザーでは上記2施設のブースの販売サポートを実施

〈その他のボランティア活動〉

-

12箇所の寄付先福祉施設を訪問・視察。施設との交流を深めた。

-

かとれあワークショップを4回開催し、得た利益をJCKL慈善基金に寄付した。

-

日本人会関係イベントへの協力(秋の慰霊祭、新規入会者の集い)

マレーシア全日本人会

- 第45回マレーシア全日本人会連絡会が、2024年10月11日(金)ペナン日本人会会議室にて開催され、全マレーシア12の日本人会のうち、6か所の代表が参加した。(東マレーシアからの参加は無し)

- 同時に大使館主催の第43回安全対策協議会が開催され、感染危険情報、安全情報が共有された。

02会員数報告

( )内は家族会員も含めた人数

| 会員種類 | 2024年3月末会員数 | 2025年3月末会員数 | 年間増減 |

| 法人会員 | 269社 | 261社 | ▲8社 |

| 個人会員 【内MM2H】 |

1,244世帯(2,976名) [193世帯(331名)] |

1,246世帯(2,997名) [183世帯(312名)] |

+2世帯(+21名) [▲10世帯(▲19名)] |

| 賛助会員 | 299世帯(585名) | 287世帯(541名) | ▲12世帯(▲44名) |

| 学生会員 | 11名 | 12名 | +1名 |

- 2024年度についても法人会員、賛助会員共に減少したが、個人会員と学生会員は増加

- 法人会員の減少は▲8社で前年と同レベル。原因は事業の縮小・撤退、経費節減、代表者の現地人化など

- 個人会員の増加は+2世帯で数年振りに増加。MM2Hの減少以上に帯同者が増えた為と思われる。

- 賛助会員の減少はサークル活動への参加者が減少した為と思われる。

032024年度収支決算

- 2025年3月31日終了の2024年度決算の現金収支は、会費関係の収入減、盆踊りのケータリングテントの収入減、費用面では盆踊りをはじめとする各種イベントの開催費用の増加や、クラブハウスのメンテナンス費用の増加などを加味して11万7千リンギの赤字予算でスタートしたが、盆踊りに関連する収入の増加と各種経費の節約等で、実績は35万7千リンギのプラスとなり、予算比大幅な改善となった。

- 一方、発生主義に基づく損益計算書では、現金の出入りを伴わない減価償却費や引当金の計上によって、17万9千リンギの赤字決算となった。

- 但し貸借対照表の資本の部にある通り、当会は現在、新会館建設積立金を除いても11.4百万リンギの繰越剰余金を保有しており、財務状況としては十分に健全性は保たれている。

04監査報告

- 監事より、「2025年5月2日に2024年度KL日本人会一般会計の監査を実施したが、財務諸表は適正性を損なう様な重要な不正・誤謬は認められなかった」との報告がなされた。

05新会館建設積立について

- 2025年3月31日終了事業年度の決算では、約35万6千リンギの現金収支のプラスとなったので、クラブハウス将来計画小委員会より理事会に対し、35万6千リンギを新たに新会館建設積立金に繰り入れることを提案し、理事会で承認されたことが報告された。この結果、新会館建設積立金の残高は、過年度の利息を含み、現在約 400万7千リンギとなっている。

06JCKL慈善基金活動報告

- 活動概要として、2024年11月3日にEastin Hotelにて第52回チャリティバザーが開催されたこと、そのバザーから得た収益を主な原資として、2025年2月12日に当会館にてドネーション贈呈式を実施し、総額9万5千リンギを5箇所の福祉施設に寄付したことが報告された。

- 財務報告として2024年度の決算は6千リンギの収支マイナスであったことが報告された。

- 慈善基金の免税措置については、2022年2月1日から2026年12月31日迄の5年間の免税期間の延長が許可されていることが報告された。

07会則改定について

-

当会のチャリティ活動をジェンダーフリーとするため、会則「第21条 婦人部会」の削除が提案され、承認された。 本件に関連し、2025年3月度の定例理事会にて、チャリティ活動委員会の発足が承認されており、これまで婦人部会が長年にわたり行ってきたチャリティ活動は、今後チャリティ活動委員会が引き続き行うこととなる。

082025年度予算案

収入:- 会費収入は前年実績とほぼ同等の前年実績比1%の減少を見込む(▲1万7千リンギ)

- テナント収入は次の2点を除いて前年実績通り

・ 帝京日本語学院:生徒の減少に伴って本年1月から2部屋の返却があり減収(▲6万2千リンギ)

・ あさひバケーションズ:2月よりその内の1部屋を追加賃貸したことから増収(+3万8千リンギ) - 盆踊りについては開催形態の変更に伴い大幅に減収するが、支出と同額を織り込み、収支ゼロとしている

- 結果、会員事業収入は前年実績から53万7千リンギ減少し、349万リンギの予想

- 運営費用は最低賃金増額に伴う警備費の値上がり、テナントである幼稚園の園庭にある大木の伐採費用、コピー機の入れ替えによるリース料の発生などで前期実績比+13万1千リンギの費用増を見込む

- 労務費関係は、定昇分に加え、前年度より実質1名の増員、外国人労働者に対するEPF積立ての義務化などで25万8千リンギの増加を予想

- 会館の老朽化に伴い、補修費・改装費の増加を予想

- システム関連では、eインボイス対応の為のシステム改修費を見込む

これらに予備費を加え、事業支出全体では前年比 1万1千リンギ減の418万1千リンギを見込む

- 会員事業収支は68万7千リンギの赤字予想。これに事業外収支、財務収支を加えた総合収支は15万8千リンギの赤字となる予算

【質疑応答】

特に無し

2025年度JCKL会長の挨拶

星合 大

皆様、こんにちは。クアラルンプール日本人会、会長の星合と申します。

2021年度に日本人会理事となって以来、婦人部担当理事、盆踊り実行委員長、学校運営理事会理事長、副会長などを歴任し、2024年度から会長を務めさせて頂いております。

どうぞよろしくお願いいたします。

はじめに、日本人会の運営にあたりまして、多大なるご協力を頂いております理事、顧問、監事、管財人、そして在マレーシア日本国大使館の皆様をはじめとする多くの関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。

日本人会は「会員相互の親睦と互助、マレーシアと日本の友好と親善の促進」を会の目的に掲げ、これまで多くの活動を行って参りました。今後もこの会の目的に則り、在留邦人の皆様の心のよりどころとなり、もっと活用したくなるような魅力的な日本人会を目指して運営に努めて参ります。

昨年度の2024年度も例年に引き続き、新年会、盆踊り、チャリティバザーといった主要なイベントが盛大に開催され、多くの皆様にご参加頂きました。2025年度も各実行委員会が準備に邁進しておりますので、会員の皆様も是非楽しみにしていて下さい。

また、イベントとは別に日本人会が担う役割として、クアラルンプール日本人学校の運営母体というものがあります。在留邦人の子女教育の良好な環境を整え、将来を担う大切な子供たちの健全な成長を後押しする重要な責任を、今日ここで改めて皆様にお伝えし、引き続きご理解とご支援をお願い申し上げます。

さて、昨年のご挨拶でも申し上げましたが、時代の変遷やコロナ禍後の経済状況の変化により、日本人会の会員数やクアラルンプール日本人学校の生徒数が減少傾向にあります。さらに会員企業様からの寄付金の減少など、日本人会を取り巻く環境は依然として厳しく、数年事業収支の赤字が続いているなど、運営基盤や財政基盤は盤石なものとは言えない状況が続いております。

また、ジェンダーフリーなど新しい時代の流れに沿った形に日本人会を変革する必要も出てきております。その一環で、長きに渡ってチャリティ活動を支えてきた婦人部かとれあ会をチャリティ活動委員会として新たに生まれ変わらせ、男女問わずチャリティ活動に参加できる仕組みを構築致しました。この機会に是非積極的にチャリティ活動にご参加下さい。

このように厳しい環境下でありますが、持続可能な経営に向けて、理事会及び事務局メンバーと連携しながら、全力で取り組んで参りますので、会員の皆様におかれましても、何卒ご理解とご協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。皆様とともに、より良い日本人会を築いていけることを楽しみにしております。

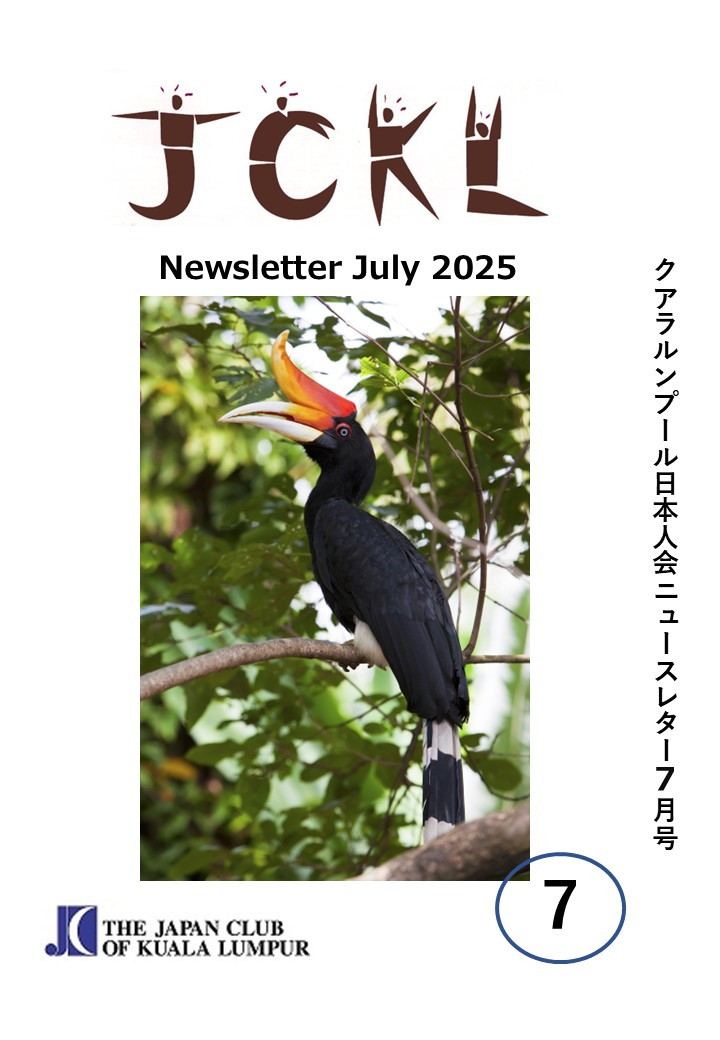

今月の写真<マレーシアの国鳥 ホーンビル>

ホーンビル(rhinoceros hornbill)はくちばしの上にカラフルな角を載せたとてもユニークな鳥。5リンギット紙幣の裏面にも描かれているので見てみてほしい。日本語で「サイチョウ (犀鳥) 」と名付けられたのは頭の突起がサイの角を連想させるからで、学名のrhinocerosもサイを意味している。主にタイ南部、マレーシア、インドネシアの熱帯雨林に生息している。KLではバードパークで飼育されており間近に観察することが出来る。

体長は1mを超える大型鳥で、寿命は約30年と鳥類の中では比較的長寿。写真のように目の周りに赤いアイリングを持つのがメスで、オスは白目の部分が赤い。目を見て白い部分がなければオスということだ。くちばしの上に載せている角はカスクと言い、重そうに見えるのだが、じつは中はスポンジ状で軽く、オスが喧嘩の時にぶつけ合ったりするそうだ。ホーンビルは59種類もの仲間がいて、マレーシアでは10種類ほど確認されている。種によって角や目の色が少しずつ異なり、個性豊かで面白い。

ホーンビルの食べ物は木の実、昆虫、爬虫類などで、特にイチジクの実が大好物という。巣は大木の洞穴を利用するのだが、子育て中はメスが洞穴にこもり、くちばしが出るだけのわずかな隙間を残し、泥で塗り固めて塞いでしまう珍しい習性がある。その期間、オスは雛とメスの餌を調達しなければならず、大忙しだ。餌を運んできてはその隙間から与え、メスと協力して子育てをする。

サラワクでは州鳥になっており、置き物やキーホルダー、イラストなどを目にすることが多い。先住民族イバン族からは「神の使い」として大切にされているそうだ。

現代における深刻な森林破壊の影響は、ホーンビルの生息数にも大きな影響が出ている。装飾品にするための密猟なども問題になっている。保全活動としては、イチジクの木の植え付けや巣箱の設置などが行われており、日本からも民間の資金援助があることはあまり知られていない。

JICAだより

<JICA海外協力隊60周年を迎えて-MJIIT Japan Day->

JICA海外協力隊 2024年2次隊 日本語教育隊員

山岸友真

JICA海外協力隊*は、2025年に発足から60周年を迎えました。マレーシアは、1965年の協力隊発足時に最初に協力隊員が派遣された5カ国の一つで、長年にわたり深い関わりを築いてきました。

マレーシアでは、1966年1月に初代隊員が到着して以来、累計1,600名以上の隊員が活動してきました。その中で最も多い職種が、「日本語教育」で、累計160名が派遣されてきました。現在は、クアラルンプールにある、マレーシア日本国際工科院(MJIIT : Malaysia Japan International Institute of Technology)に1名の隊員が派遣されています。

MJIITは、2011年に設立されたマレーシア工科大学の一つの学部で、学部生約759名、大学院生約402名が学んでいます。日本の政府開発援助(ODA : Official Development Assistance)により、日本式の工学教育が導入されているのが大きな特徴です。教員と学生が協働して研究に取り組む「i-kohza」など、日本の工学教育を取り入れた取り組みやシステムが多くあります。

マレーシア日本国際工科院(MJIIT : Malaysia Japan International Institute of Technology)

さらに、日本語や日本文化を専門に取り扱う「日本語・日本文化センター(JLCC : Japanese Language & Cultural Center)」も設置され、2015年より、JICA海外協力隊(日本語教育)が継続的に派遣されています。現在は、拓殖大学・筑波大学・立命館大学の3大学連携事業のもと、拓殖大学より8代目隊員が派遣され、活動しています。

JLCCでは、隊員は先生方と連携し、日本語の授業や日本文化関連イベントの企画・実施を行っています。

日本語能力試験(JLPT : Japanese Language Proficiency Test)対策講座や大学院生の選択授業などの各種授業を行うほか、折り紙や浴衣などの伝統文化ワークショップや日本食の体験イベントなど、日本の文化を体験できる活動にも積極的に取り組んでいます。

MJIITに設置された日本語・日本文化センター

定期的に実施される日本文化関連イベントの中でも、最大規模のイベントが、4月15日(火)に行われた「MJIIT Japan Day」です。これは、日本文化を体験できるワークショップやパフォーマンス、学生の普段の研究や学びの成果発表、科学に関する多数のコンテストなど、多様なコンテンツが展開されました。マレーシア全土から訪れた中高生を中心に、来場者が数百人に上る、大きなイベントです。

JICA海外協力隊では、イベントのサポートに加え、60周年記念事業の一環として、マレーシア各地に派遣されている隊員とMJIITの学生が協力し、「よさこいソーラン」のパフォーマンスに挑戦しました。事前のオンラインでの交流とMJIITでの練習を経て、当日はオープニングセレモニーにて「南中ソーラン」を披露しました。日本の伝統的な文化を通した異文化交流を体験する機会となり、60周年という節目にふさわしいものになったものと考えています。

JICA隊員とMJIITの学生が「よさこいソーラン」のパフォーマンスに挑戦

加えて、柔道と空手の経験を有する隊員に協力を仰ぎ、武道ワークショップと題し、各武道の紹介と実演、来場客の体験コーナーを実施しました。ワークショップでは、それぞれ経験者の学生に協力してもらい、武道を通した文化交流を図ることもできました。マレーシアでは目にすることの少ない「本場」の演武には熱い歓声が上がっていました。

武道ワークショップでの実演

柔道と空手の体験コーナー

イベント当日にはJICAの広報ブースも設置し、JICAおよびJICA海外協力隊の活動紹介に加え、来場者の名前をひらがなや漢字で書く「Name Writing」体験を行いました。特に、訪れていたマレーシアの中高生たちが、日本語で表記された自身の名前を興味深そうに眺める様子がとても印象的でした。

来場者の名前を日本語で書くブース

来場者の名前を日本語で書くブース

MJIITに派遣されている日本語教育隊員について、現場の先生方からは、大学連携の性質上、学生と同世代の隊員が多いことから、学生と親しみやすく、「教員と学生」の垣根を越えた交流により、日本語や日本文化に触れる楽しさをより身近に感じることのできる存在であるという言葉をいただいています。また、授業運営への貢献や、隊員の個性を生かしたイベント企画など、隊員の活動に対しても前向きな意見を頂戴しました。

JICA海外協力隊がMJIITに派遣されて10年が経ちました。これからも現場からの期待に応えられるよう、そしてマレーシアの学生と日本のつながりがより深いものとなるよう、日本語学習の支援や日本文化の発信に、より一層積極的に取り組んでまいります。

*JICA海外協力隊

JICAボランティア事業によって派遣される方々の総称。

青年海外協力隊の他、シニア海外協力隊、日系社会海外協力隊などがある。

https://www.jica.go.jp/volunteer/60th/

料理講習会講師 ちはる

マレーシアのローカル料理にはダークソースがよく使われますが、料理講習会の参加者から「1本買うとなかなか使い切れない」という声が聞かれました。そこで今回は、このソースの特徴を生かしたチャイニーズ料理に挑戦します。

ダークソースはティックソースとも言い、少量でも濃くて美味しそうな色を付けることができますが、見た目ほど味が濃いわけでもなく、料理に甘みとコクをプラスします。

ここでは日本人向けに辛味を押さえたレシピにしましたので、どなたでも食べやすい一品に仕上がります。

🍳 材料 2人分

- 鶏肉 (胸肉) 皮なし 250g

- パプリカ 120g

- 紫玉ねぎ 50g

- カシューナッツ 10g

- 乾燥チリ 2~3本

- ゴマ油 適量 (炒め油)

鶏肉の漬け込み調味料

- ローカル醤油 中さじ1

- オイスターソース 中さじ1

- ダークソース 中さじ1

- にんにく 小さじ1 (みじん切り)

- 砂糖 小さじ1/2

- 白胡椒 小さじ1/3

乾燥チリ red chilli whole RM5/50g

赤唐辛子をそのまま乾燥させたもので、中にたくさんの種が詰まっている。種を取り除くと辛さは軽減する。マレーシアでは辛味付けに一緒に炒めたりする

パプリカ capsicum (bell pepper) 各RM4

ピーマンの一種だが青臭さや苦みがなく、肉厚で甘みがある。緑は未熟果で黄やオレンジ、赤に色づく。豊富な栄養素を含み、彩りも良く使いやすい。加熱すると甘みが増し、栄養価の吸収率も高まる

ダークソース

thick caramel sauce RM7/375ml

とろみのある真っ黒なソースで、クッキングキャラメルとも呼ぶ。マレーシアのソース麺や炒め麺が黒いのは、このソースを使っているからで、どこの家庭にもある調味料の1つ。

他のメーカーのを使ってもOK

🍳 下準備

鶏肉

一口大のサイコロ状に切り、上記の漬け込み調味料に15分つけておく

乾燥チリの種の除き方

ハサミで縦に切り目を入れて開き、種を取り除く。種は少し残ってしまってもよい。直に触ると指がヒリヒリ痛むので、調理用グローブを使うこと。黒くなっていたらカビが生えているので使わない。

丸ごとの乾燥チリは、炒めて辛味を料理に移すための食材なので基本的には食さない

🍳 作り方

①パプリカを一口サイズにカット

②紫玉ねぎも2cm角の一口サイズにカット

③油を引いたフライパンにカシューナッツを入れ、弱火で3分ほど軽く色づくまで炒める

④カシューナッツを皿に取り出す。

乾燥チリは2つに割っておく

⑤油を引いたフライパンに鶏肉を入れ、しっかり火を通す

⑥野菜、カシューナッツ、乾燥チリを加え、強火で数分炒めたら完成

⑦パプリカと紫玉ねぎは生で食べられる野菜なので、半生で火を止めてシャクシャク食感を味わおう

⑧白い皿に盛り付ければパプリカの色が映える

今月の漢方

<酸梅湯 (サンメイタン)>

国際中医薬膳師、中国黒龍江中医薬大学中医学学士 坪井良和

毎年この時期になると、梅シロップ、梅ゼリー、梅ジャムなど梅に関した食べ物が恋しくなるのだが、マレーシアではなかなか難しい。コリアンマーケットでは生の梅の実が手に入ると聞くけれど、今のところ購入する機会もないので寂しいものだ。さて、中華文化圏での梅といえば、「話梅(ワームイ)」という乾燥梅がポピュラーだ。梅の実を塩漬けにした後、再度甘味料で漬け込んでからカラカラに乾燥させたもので、日本人にはちょっと不思議に感じる甘じょっぱさが特徴である。マレーシアのカットフルーツ店では、この「話梅」の粉末をふりかけのようにかけてくれるし、我が家ではグアバを食べる時に欠かせない。味は、スイカに塩を振るのをご想像いただきたい。

酸梅粉

さて、本日のテーマの「酸梅湯」。文字通り梅を使った甘酸っぱい漢方ドリンクで、台湾や中国では特に夏場に好まれる飲み物である。消化を助け、夏バテ予防に効果がある。主な材料は、烏梅(ウバイ)、山査子(サンザシ)、甘草(カンゾウ)などで、老舗の漢方薬局には独自の配合があったり、各家庭に受け継がれるレシピもあるそうだ。90年代の中国留学中、道端で売られる「酸梅湯」や「緑豆湯」は、まさに夏の風物詩だった。

台湾での酸梅湯スタンド

酸梅湯の主な材料である烏梅は、梅の実を燻製にしたもの。強い酸味と渋みが特徴の烏梅には「収渋(しゅうじゅう):漏れ出るものを押しとどめる」効果があり、下痢、出血、多汗、咳、嘔吐などの治療に用いられる生薬。山査子は、消化不良の改善や血の巡りをよくする効果がある。なかでも、肉類の消化を助ける効果に優れており、現代では血中コレステロールを下げる、ダイエットに効果があるともいわれているが、酸味が強いので、胃腸の弱い人の食べすぎには注意が必要。甘草には、喉の渇きをいやし、身体のほてりを冷ます効果のほか、各生薬の働きを調和させる効果がある。これに加えて、気の流れを整える陳皮(チンピ)や、利尿や解熱作用がある洛神花(ローゼル:食用ハイビスカス)を加えて煮出し、「酸梅湯」のできあがり。これらの生薬が調和することで、東洋医学の「酸甘生津(さんかんしょうしん)」:酸味と甘味を合わせて、身体に潤いをもたらすという理論を体現しているのである。

酸梅湯の材料パック

上から時計回りに 烏梅、桑葉、洛神花、甘草、陳皮、桑椹(桑の実)、山査子、中央は 桂花 (キンモクセイの花)

じつは、私の知る限りKLやIPOHでは「酸梅湯」はあまりポピュラーではない。今回改めて周囲に聞いてみたが、マレーシアの中華系にはやはり、あまりなじみのある飲み物ではなかったようで、「名前は知っているけど、飲んだことがない」「麻辣火鍋屋さんでオーダーする飲み物」「ダイエットに効くといってちょっと流行ったよね」ということだった。

そもそも、マレーシアは年中暑いので、体のほてりを冷ます飲み物は、一年中どこでも手に入る。涼茶(リャンチャ)、涼水(リョンスイ)といわれるハーバルティの類だ。菊花茶のように日本人にとっての緑茶のように普段使いで飲むものもあれば、飲んだとたんに熱が下がるような苦いものもある。さらには「豆腐花(豆腐に甘いシロップをかけたもの)」や「羅漢果雪耳(ラカンカと白キクラゲのスープ煮)」といったデザート、「糖水(トンスイ)」の種類も豊富で、暑さだけでなく、ストレスや徹夜などによるほてり(こちらの人はこうしたほてりのことをよく「上火(シャンフォ)」という)を和らげる食文化は非常に豊富である。

←マレーシアのハーバルジューススタンド。

真っ黒な羅漢果ジュースは定番で飲みやすい

思うに、マレーシアには四季がなく、季節に伴う食材や料理の変化が少ないこと、そして特に広東系の食文化においては、もともと蒸し物やスープのように水分が多くシンプルな味付けの料理が一般的なことが、「酸梅湯」になじみがなかった原因ではないだろうか。ただ、近年の麻辣ブームと、四川料理や湖南料理のような強い味付けが特徴の大陸系中華料理の流行が、マレーシアでの「酸梅湯」知名度を少し押し上げているのは間違いない。大陸系中華料理と「酸梅湯」がマレーシアに根付くのかどうか、興味深いところだ。

広東系デザート各種

火鍋:四川や湖南など中国内陸部発祥の唐辛子や花椒を多用した料理。最近の流行である

マレーシアの方々と輪になって、日本の盆踊りを楽しみませんか。

会場には日本食を中心とした屋台がたくさん並びますので、日本の夏祭りのような雰囲気も味わっていただけます。

【日時】

2025年7月12日(土)・13日(日)

16時~23時

パフォーマンスは18時半~20時半頃

【場所】

Sunway Resort Hotel 前、 Sunway Pyramid Shopping Mall の平面駐車場

※詳しい開催場所については Google Map にてご確認ください。

Sunway Pyramid (GF) の "The Link" から会場までは こちら の動画をご参照ください。

【入場料】無料/どなたでも参加可

会場の収容可能人数の関係で、入場制限をする可能性もありますのでご了承ください。

【来場者登録】

事前の来場者登録が必要(17歳以下、61歳以上の方は不要)です。

こちらのリンクから登録してください。

主催

・クアラルンプール日本人会

・クアラルンプール日本人学校

・在マレーシア日本国大使館

・Sunway City Kuala Lumpur

本年は、無料シャトルバスの運行はありません。

ご了承いただきますようお願い申し上げます。

【🚃 公共交通機関を使った会場への行き方】

- LRT & BRT

LRTの Kelana Jaya Line「USJ 7」駅下車

BRT (Bus Rapid Transit line) に乗り換え、「Sunway Lagoon」下車 - KTM & BRT

KTM Komuter の Port Klang Line「Setia Jaya」駅下車

BRT (Bus Rapid Transit line) に乗り換え、「Sunway Lagoon」下車

【🚙 マイカー】

Sunway の有料駐車場

- Sunway Pyramid Mall

- The Pinnacle Sunway

- Menara Sunway

- Sunway Pyramid Hotel

- Sunway Lagoon Hotel

- Sunway Resort Hotel & Spa

会場周辺駐車場からBRT (Bus Rapid Transit line) を利用

- Sunway University または Komplek BRT Sunway Multi-Level Parking :「SunU-Monash」からBRTに乗車

- Sunway Geo Avenue :「SunMed」からBRTに乗車

駐車場情報は Sunway page をご参照ください。

駐車台数には限りがあります。また、会場周辺の交通渋滞が予想されますので、公共交通機関でのご来場をおすすめします。

はぐくみ会活動報告<梅雨と体のケア>

6月4日 (水) のはぐくみ会には23名のお子さんのご参加があり、梅雨と体のケアをテーマにした活動が行われました。

まずは、当会の出産準備教室ボランティアスタッフでもある看護師さんより、赤ちゃんとのスキンシップの重要性とマッサージ方法についてのお話があり、音楽に合わせて楽しくベビーマッサージを実践しました。続いて、同じく出産準備教室のボランティアスタッフの管理栄養士さんより、離乳食に関するお話がありました。離乳食の開始時期や食物アレルギーに関するアドバイス、そしてママさんからの質問にも答えていただくなど、大変有意義な時間となりました。

最後に、みんなでカタツムリの歌を歌ったり、歯みがきの絵本を読んだりして、日本の6月を感じる活動を終えました。

ベビーマッサージでスキンシップ!

まずは赤ちゃん人形を使って解説

音楽に合わせてマッサージタイム

管理栄養士さんより離乳食のお話

今後の活動

7月2日 (水) 10:00~11:30 七夕

9月3日 (水) お月見 (予定)

※8月はお休みです。

詳細はこちら をご覧ください。

参加方法 :

当日始まる前に事務局窓口にて参加チケットを購入

(現金支払いのみ、事前申し込みは不要)

2008年に夫とマラッカへ移住してきた彩子E.ハーイです。この「マラッカ通信」では、在住者の視点からマラッカの魅力をご紹介しています。

マラッカ通信4回目は、前回に引き続きマラッカの大いなる繁栄とポルトガルの占領時代について、さらに現在のポルトガル系コミュニティについてもお話ししたいと思います。

■ポルトガルによるマラッカ占領の時代

🔳マゼラン (Magellan) とエンリケ (Henrique)

マゼラン

マゼラン (1480?-1521) は航海者であると同時に、アルブケルケと一緒にマラッカ攻略にやって来た軍人でした。

マゼランはそのままマラッカに留まり、ポルトガル政府の仕事をしていましたが、ポルトガル王が彼の提言を再三無視した上、少額の昇給申請を却下したためマラッカを離れます。彼はマラッカで買った奴隷の青年を気に入り、スペイン語を習わせ通訳としてその後の航海に同行させます。この青年がどういう経緯で奴隷になったのかは分かりませんが、おそらくマラッカ側の兵士として戦いに参加し、捕虜となって奴隷として売られたのではないでしょうか。洗礼を受けて航海王子と同じエンリケという名前を与えられたこの青年は非常に聡明で、スペイン語を完璧に話したと言われます。

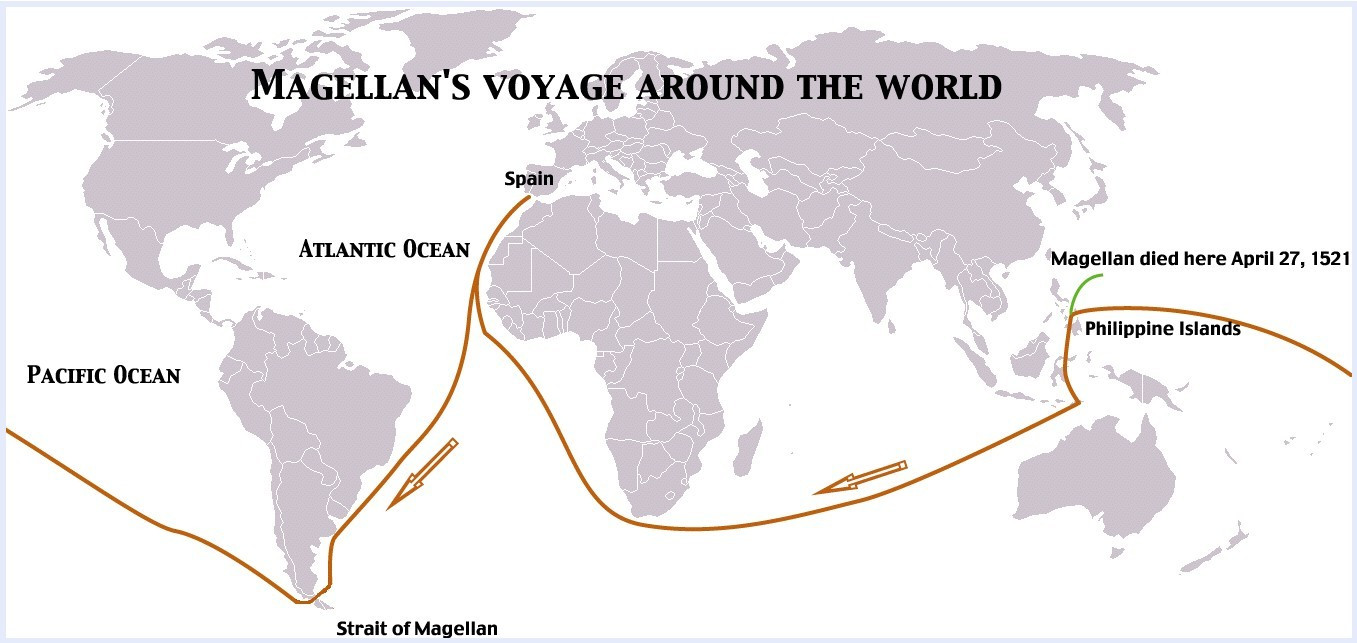

マゼランの西回り航海ルート (Knutux, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

マゼランはマラッカ滞在中に入手したスパイス諸島の情報を手に、若きスペイン王カルロスⅠ世の援助を獲得し、1519年、西回りでスパイス諸島のモルッカ島を目指す新ルートの開拓に乗り出しました。船団は、5隻の船に270人 (諸説あり) の乗組員。西回り、つまり大西洋を横断し、南米大陸を東海岸沿いに南端まで下り、マゼラン海峡を通って太平洋に出て北上し、ついにフィリピンに到達しました。太平洋 (Pacific Ocean 穏やかな海) という名前は、この時マゼランによって付けられたものです。マゼラン海峡という名前は、後に彼を記念して付けられたものです。

太平洋があのように広いとは予測していなかった彼等は、99日を要した船旅で、飢えやビタミンCの不足による壊血病などで多くの死亡者を出しました。そもそも、ポルトガル人であるマゼランと彼の連れてきた乗組員達と、スペイン人の乗組員達との間には、強い不信感があり、常に不穏な空気に包まれた航海でした。実際に一度は暴動が起こり、マゼランはキャプテンのひとりを処刑せざるを得ませんでした。

想像を絶するような苦難を経てフィリピンに到着したのですが、マゼランはセブ島の戦いで、毒矢に当たった傷が原因で、死亡してしまいました。セブからモルッカまでは、1,141km を残すだけでした。

1519年スペイン出港後の5隻の艦隊(19世紀の木版画)

しかし、船団はその後も航海を続け、3年掛かって1522年にスペインに辿り着き、世界一周を成し遂げました。生還したのは5隻のうちヴィクトリア号一隻、270人のうち18人だけでした。マラッカ出身のエンリケは奇跡的にもその中の一人で、世界を一周した最初の人間の一人となったのです。当時の航海の生還率は、このような大航海ではなくとも20%と言われていました。それでも一攫千金のロマンを胸に、大海原に乗り出して行く男達がいたのです。

その後、エンリケは探検家として認められ、有名なスペインの記録文学者バルボサの妹と結婚してスペインに住んだと伝えられています (『My People My Country』p-35 ) 。

🔳フランシス ザビエル (Francis Xavier)

フランシス ザビエル

1545年、フランシス ザビエル (1506-1552) がマラッカにやって来ました。彼はスペインのバスク地方の出身で 、裕福な貴族の生まれでしたが、清貧を旨とするイエズス会の創設者のひとりとなり、インドのゴアを拠点にして東南アジアや日本にもキリストの教えを伝えるために旅を続けた宣教師です。

ザビエルは、1545年9月から1552年7月の7年間にマラッカを5回訪れて、数カ月間ずつ滞在しています。この間1549年からの2年間、日本に渡りキリスト教を許可していた鹿児島に滞在し、平戸や山口で500人以上に洗礼を授けています。山口の教会を建てる資金は、ザビエルに同行して日本へ行ったマラッカの商人ピント (Pinto) に借りたものです (『The Portugese Missions in Malacca and Singapore』p-71) 。マラッカでザビエルは数々の奇蹟を行ない、キリスト教の普及に努めるとともに学校の設立に尽力しました。

1548年、ゴアから教職経験の長い司祭と修道士を迎えて開始された学校 (escola) には、すぐに180人の学生が集まりました。この学校の目的は、将来聖職に就く者を育てることと通訳を育てることにあり、ポルトガル語とラテン語が教えられました。学校はポルトガル人と現地の影響力のある人々の子弟に開かれていて、優秀な成績を修めたものはゴアのカレッジに送られ、更なる教育を受けることができました。校舎はセントポールの丘の上に建つ二階建ての立派なもので、美しい海と山の両方を見渡すことができました。3年後の1551年には学生は400人を超え、インド以東最も優れた学校と評され、1576年にカレッジに昇格しました。

話は戻りますが、この間、明朝は建国以来自国の属領とみなして後楯となって守ってきたマラッカを奪ったポルトガルを敵視し、中国に近づくポルトガルの船舶を拿捕して乗組員を投獄、あるいは奴隷として売るなどしていました。1552年、ザビエルは険悪になった明朝との関係を修復すべく、また、念願だった中国でのキリスト教の布教を行うために、マラッカから広東に向かいました。皇帝への貴重な贈り物の数々を用意して、友好条約を結び大使館を設置すべく、マラッカから中国に向かおうとしましたが、当時港に出入りするすべての船を管理する役職にあったアルバロ・デ・アタイデ・ダ・ガマ (Alvaro de Ataide da Gama) (バスコ・ダ・ガマの三男) が出航の許可を与えませんでした。中国大使に、自分ではなく一介の貿易商人ディオゴ・ペレイラ (Diogo Pereira) が選ばれた事に嫉妬したためと言われています。ザビエルの友人であった彼の兄、ペドロ・ダ・シルバ・ダ・ガマや砦の長官などの説得にも耳をかさず、さらにザビエルに迫害を加えた上、数カ月間ペレイラの船の出航を許さなかったのです。

ザビエルはとうとう大使なしに行くことを決断せざるを得ませんでした。1552年7月15日、サンタ クルス号でマラッカを出航する際、ザビエルは悲しみにくれてひざまずき、神に祈ったあと立ち上がって、履いていた靴を脱ぎ、土を払って、「こんな邪悪な土地のものは、何一つ身につけて行きたくない」と言ったと『My People My Country』に書かれています。ところがこの件は、「ザビエルは唾を吐き、足をドンと踏み鳴らして、マラッカを呪った」となって、今でも有名なザビエルの呪いとして伝えられているのです。しかし皮肉なことに、二度と来たくないと思ったマラッカへの旅は、これが最後ではありませんでした。

ザビエルはその後、広東に向う船中にありましたが、高熱を発し、中国の上川島の沖で志半ばにして亡くなってしまいました。46歳でした。亡骸はマラッカに送られ、1553年3月22日に到着。山の上のセントポール寺院の地下室に安置されました。イエズス会のアジア本部のあるゴアに使者を送り、その旨を伝えたところ 、「それがザビエルであることを証明するように」という返事があり、イエズス会の指輪を嵌めていた右手を切断してゴアに送りました。ゴアからの返答を待って、12月11日に遺体はゴアに送られました。この間一年以上、遺体は腐敗しませんでした。現在も、ゴアのボン ジェズス教会に聖人として安置されています。

現在、マラッカのセントポール寺院の正面入口に立っているザビエルの大理石像は、1952年に設置されたものです。その右手が、何かで叩き折られたような跡を残してなくなっているのに気づかれたでしょうか? なぜ折れたのかについては、嵐で大きな木の枝が落下して折れたなど諸説あって事実は分かりません。一度は修復されたものの再度同じことが起こったため、それ以後は折れたままになっています。

ポルトガルの占領は平穏無事な日々とは程遠いものでした。マラッカから逃走してジョホールに王国を建国した元のマラッカのスルタンによる奪回を目指す攻撃に加えて、アチェ人、ミナンカバウ人、ブギス人からの相次ぐ攻撃があり、しばしば深刻な篭城戦を余儀なくされました。1606年4月に始まったオランダによる大規模な攻撃は、18,000発という大砲の攻撃に加えて、ジョホールの元マラッカのスルタンや、近隣の国々の協力による陸路と海の閉鎖によって3ヶ月に及び、死者は、 戦死や飢え、疫病などにより6,000人に上りました。 しかし、マラッカは持ちこたえ、復活しました。この時、マラッカの陥落を救ったのは、一重に、キャプテン メンドーサ (Mendoca) と彼の部下である日本人の傭兵の働きであると言われています (『My People My Country』p-50) 。1600年は、日本では関ヶ原の戦いが起きた年ですね。

オランダ軍の攻撃は1636年に再開され、1637年、1640年と繰り返され、1640年6月に始まった港と陸路の封鎖は8ヵ月続き、過酷な飢えに追い討ちをかけるように疫病が両者に広がり、オランダ軍も指揮官を3人相次いで失うという状態でした。女と子供は街から出されました。

1641年1月14日、ゴアからもマカウからも援軍は来ず弾薬が尽きたポルトガル軍は遂に白旗を掲げました。ここに、130年にわたるポルトガルのマラッカ占領は終わりを告げたのです。

■セントポールの丘 とファモサ

サンチャゴ砦の石門。イギリスの破壊をまぬがれた唯一のオランダの築いた砦の一部

オランダ東インド会社のロゴ "VOC" の附いた楯を持つ兵士

現在マラッカには、ポルトガル時代の物はほとんど残っていません。マラッカ市内にはセントポール寺院だけです。美しかったであろうヨーロッパ風の街並みも、学校も、ファモサも、教会も、病院も、すべて破壊されてしまいました。

セントポールの丘のマラッカ川の反対側の麓に、ファモサ (A FAMOSA) と呼ばれている門がありますが、これはフォートレーサ (砦) の石門で、アルブケルケの建てた城、ファモサとは別のものです。1670年にバルタザール ボート (Balthasar Bort) というオランダ人の知事が、以前からあった城壁にあの門を新たに作り付けたと『Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society』に書かれています。門の上部、中心近くに、オランダ東インド会社のマーク "VOC"の付いた盾を持つ男が描かれているのは、そういうわけです。英国がマラッカを支配した19世紀に、「この門をファモサと言う」という間違った情報のプレートを取り付けたため、以後この間違った情報が流布するようになったのです。

そういうことで、マラッカ観光で私がお勧めしたい第1ポイントはセントポール寺院です。裏道を知らないと、かなりきつい階段が続きますが。廃墟の持つ静謐さの中で、過ぎゆく時間に想いを馳せるのも良いでしょう。また、聖ザビエルの失われた右手の謎を推理するのも面白いかもしれません。運が良ければ、丘の上から、あの沢木耕太郎の「深夜特急」で有名な夕陽が見られるかもしれませんよ。それから、丘を下って、いわゆる「ファモサ」を見物するのがいいと思います。17世紀に建てられた実戦に備えた砦の門、という緊迫感が味わえると思います。あのニセ情報プレートを捜してみるのも楽しいかもしれませんね。

ポルトガルに関しては、当時からの遺跡ではないものの、是非お勧めしたい所があります。それは Flor de la Mar (海原の花)という可愛らしい名前の、アルブケルケ提督がマラッカ攻撃のために乗ってきたポルトガル艦隊の旗艦のレプリカです。これは1994年に建造されたもので、マラッカ河の河口近くに立っています。海洋博物館となっており、併設の建物内部の陳列と合わせると、かなり充実した展示となっています。16世紀初頭、世界最大級だった大帆船の33メートルという高さのマスト(帆柱)を見上げた時の感動を、是非ご自分で味わってみてください。

■現在のポルトガルコミュニティ

現在、ポルトガル セトルメント (居住地) と呼ばれる地域は、1930年代に政府によって設定されたもので、それまでマラッカの様々な地域に住んでいたポルトガル系の人々を一か所に集めることによってコミュニティを作ろうとしたものです。現在住人は1,500人程で、彼等は「自分たちのビレッジ」と呼んでいます。しかし、現在この居住地に伝統的な建物は博物館として移築された黒一色の民家風の建物一軒しかありません。30年ほど前までは、村の木造の家は全て黒く、屋根は赤いトタン屋根だったそうです。この黒い塗料は、シロアリを避けるための一番安価な方法だったのです。今は全て新しい白壁の家に建て替えられてしまいました。すべて真っ黒の村というのは圧巻だったでしょうね。

博物館の横に展示されているこれも黒い木造の舟は、グラスファイバーのボートが一般的になる50年くらい前まで使われていた伝統的な舟です。舳先の優雅な膨らみや舳先から長く斜めに突き出した棒、舟の後部が大きく開いている点などが特徴で、独特の美しい形をしています。この舟を作る技術も船と共に消えてしまったのでしょうか。

博物館として移築されたポルトガルの伝統的な建物と黒い木造舟(右端)

村の人々が一番多く従事している職業は、やはり漁業です。大きなキリスト像が両手を広げている広場の右手裏には、地元の漁師さんたちが獲ってきた新鮮な魚介類を食べさせるレストランが沢山あります。ただし、営業は夜だけです。

伝統的に子沢山で大家族のポルトガル系の家庭では、仕事を持っていても副収入として漁をする者がほとんどでした。しかし、1980年代に強行された埋め立てによって、美しかった浜辺や豊かな海は失われ、海を失ったコミュニティは次第に衰退していきました。

漁から戻って川辺に舫う小舟

レストラン リスボン

幸いなことに、現在の住民 1,500人を纏めている大きな要素が二つあります。それは、音楽と宗教です。彼等には豊かな歌と踊りの伝統があり、「マラッカのどのコミュニティよりも多くのミュージシャンがいる」と言われています。村には踊りの先生が3人いて、子供、十代、大人という異なった年齢層に教えているそうです。踊りは祭りや結婚式、政府の行事などで披露されます。一般の人々も、毎週集まって練習を兼ねて踊ります。

リズムもメロディーも歌詞も全く異なる何種類もの音楽があり、中でもユニークなのは「mata-cantiga」と呼ばれる即興の歌合戦です。男女のグループに分かれ、即興の歌詞で相手をやりこめながら、なおかつコケティッシュに、丁々発止とやりあう才気に溢れた歌合戦です。ある楽団のリーダーは、エレクトーンとハーモニカと歌を担当していますが、「僕はもう61歳だから」と言って今後はティーンエイジャーの指導に力を入れるそうです。こうして伝統が引き継がれていくのは大事なことですね。

ポルトガルコミュニティでは豊かな歌と踊りの伝統が継承されている

宗教に関しても、村には独特の伝統があります。マリア像が3日ごとに一軒一軒を廻っていくのです。住民はマリア像がある家の前に集まって祈りを捧げます。グループが幾つもあり、毎日30人ほどが集います。ダンスやこうした集会等のために、多く家で広いポーチを設置しています。

毎年6月25日から30日に行われるサンペドロの祭りは、漁師の守護聖人である聖ペドロを祝う祭典です。キリストの12弟子の一番弟子、ペドロ (ピーター) はガリラヤ湖の漁師でした。カトリックと漁師というマラッカのポルトガルコミュニティのアイデンティを言祝ぐ祭典なのです。聖書のシーンや聖人を描いた幟や海の動物を描いた旗、電飾で飾られた舟で港は賑わいます。色々なグループの踊りや伝統的な料理なども披露されます。

家々を巡るマリア像(手押し車付き)

漁師の守護聖人である聖ペドロを祝う「サンペドロの祭り」

また、華やかな装飾で賑わいを見せると有名なクリスマスには首相も見物に訪れるほどで、各家が工夫を凝らし、村中がイルミネーションで光り輝きます。

昔から、他の民族と交わることで人口を増やそうとしてきたポルトガル系の人々の間に、純血や文化の独自性を主張する動きが強くないことは、人類の平和な未来にとって非常に喜ばしい方向だと思います。しかし、このコミュニティの将来にとっては、もう少しポルトガル色をアピールする動きがあっても良いのではないでしょうか。ポルトガルの占領は1511年に始まり1641年に終わりを告げましたが、その後もポルトガルの影響は長く、マラッカを構成する要素となってきました。次第に弱くなっていくように思われるマラッカ市内でのポルトガルの存在を、もう少し明らかに示す方法を模索して欲しいと、この取材を通して素敵なポルトガルの人々と知り合った私は希望いたします。

次回は、オランダの占領と、イギリス統治下におけるマラッカ衰退の時代を見ていきたいと思います。

引用・参考文献:

『The Portugues Missions In Malacca and Singapore』(1511 -1958) volume 1 – Malacca / Instituto Cultural de Macau

『My People My Country』Bernard Sta Maria

『The Malacca』Portugese Development Center Publication 1982

※筆者紹介 彩子E. ハーイ

北海道根室市出身。札幌市藤女子大学卒業後、OMF日本語学校に就職。アメリカ人の夫とニューヨークに3年、ロスアンゼルスに9年滞在。日本に帰国後、名古屋大学大学院にて修士号取得。大学非常勤講師として英語を教える。2008年に夫とマラッカに移住。

えっ!マレーシア <KL市街地で野鳥を見よう!>

普段の生活の中で、気に留めなければ気付かないのが野鳥の存在。クアラルンプールの街なかにもたくさんの野鳥が生息しており、日本では見られない鳥に出合うこともある。肉眼でも十分観察できるので、愛くるしい鳥を探したり、美しいさえずりに耳を傾けてみてはいかがだろか。

鳥の名前にあるリンクから、鳴き声も聴いてみよう ( YouTube 動画 ) 。

🐤 マレーシアでよく見かけるカラフルな鳥たち !

日本にはいない鳥を3種類紹介しよう。

コウライウグイス 高麗鶯

Black-naped Oriole

(TRX City Park 屋上庭園にて撮影)

アオショウビン 青翡翠

White-throated Kingfisher

日本にもいるカワセミに似ている。頭と胴体が茶色で、喉元が白い。背中と翼が青くてきれい。高い声で「ケケケケケ~」と鳴くので、遠くからでも良く聞こえる。カワセミよりも少し大きくて、水に飛び込んで魚などを食べる

(小学校校庭にて撮影)

キバラタイヨウチョウ 黄腹太陽鳥

Olive-backed Sunbird

花の蜜を吸うので、花の咲いた木や花壇によくいる。オスは喉元が青く、スズメより少しだけ小さい。もともと海辺のマングローブ林に住んでいたが、街なかにも生息している

(1ウタマショッピングセンター・シークレットガーデンにて撮影)

🕊 日本にはいないマレーシアの野生のハト

よく見かけるハトは、カワラバトまたはドバトといわれる。言い方が違うだけで同じ種類で、飼われていたハトが野生化したもの。それ以外にも元々野生のハトがいる。ここでは日本にはいないマレーシアの野生のハトを紹介しよう。

カノコバト 鹿子鳩

Spotted Dove

(レイクガーデンにて撮影)

チョウショウバト 長嘯鳩

Zebra Dove

カワラバトよりもかなり小さくて、スズメよりも大きい。目の周りが青い

(ミッドバレーメガモール周辺にて撮影)

コアオバト 小青鳩

Pink-necked Green-Pigeon

カワラバトとほぼ同じ大きさ。背中が黄緑で、くちばしが水色。オスは頭が薄灰色で、胸元がオレンジ色。メスは全体が黄緑。大きな木にとまっていることが多い

(ブリックフィールズ周辺にて撮影)

🐧 黒い鳥も実は楽しい!

キュウカンチョウくらいの黒い鳥をどこでも見ることができるのだが、よく見ると種類が違う。

ジャワハッカ & インドハッカ

爪哇八哥 & 印度八哥

Javan Myna&Common Myna

よく見かける鳥で、どちらも同じように見えるが、目の周りが広く黄色くなっているのがインドハッカ (右)

よく見かける鳥で、どちらも同じように見えるが、目の周りが広く黄色くなっているのがインドハッカ (右)

(両方ともブリックフィールズにて撮影)

シキチョウ 四季鳥

Oriental Magpie Robin

スズメくらいの大きさ。尾をぴんと立てて、ピョンピョン飛び、きれいな声で鳴く。メスは少し色が薄くて灰色

(マラヤ大学にて撮影)

ミドリカラスモドキ 緑烏擬

Asian Glossy Starling

オスは真っ黒、メスは背中が灰色でお腹がまだら。両方とも目が赤い。スズメとほぼ同じ大きさ。木にたくさん群れでいて、騒がしく鳴いている

(ブリックフィールズにて撮影)

🐣 これは何かな?

キムネコウヨウジャク

黄胸紅葉雀の巣

Nest of Baya Weaver

キムネコウヨウジャクのオスは、細長い草を編み込んで見事な巣を作る。

普段、頭の色は茶色をしているが、巣作りをしている季節にはオスの頭頂部が黄色になる。スズメと同じくらいの大きさ

(アーバンオーチャードパーク近くにて撮影)

番外編!

🐦 ホーンビルを見よう

表紙写真のホーンビルは、KL市街地ではバードパークで見ることができ、KLから電車などで数時間行けば市街地の公園でも野生の姿を見ることができる。他の種類のホーンビルもいるので探してみよう

表紙写真のホーンビルは、KL市街地ではバードパークで見ることができ、KLから電車などで数時間行けば市街地の公園でも野生の姿を見ることができる。他の種類のホーンビルもいるので探してみよう

(タイピンレイクガーデンにて撮影)

ここに紹介した以外にも、マレーシアにはたくさんの野鳥が生息しているので、日ごろ身近なところで目にする機会があるでしょう。次回は、身近な川や湿地で見られる鳥を紹介する予定です。(大橋 美幸)

JCKLニュースレター

【編集委員】

- 柳井 教男(編集長)

- 松尾 義裕(副編集長)

- 五十嵐 胡桃(編集委員)

- 上野 周子(編集委員)

- 勝田 羊奈子(編集委員)

- 木村 もと(編集委員)

- 澤村 文江(編集委員)

*掲載の内容は変更が生じる場合があります。

ご意見やご感想は事務局ニュースレター担当までお願いします。